Barrierefreiheit und digitale Teilhabe: Warum Zugänglichkeit überall beginnt

Veröffentlicht am: 17. Juli 2025

Barrierefreiheit ist mehr als Rampen und Aufzüge

Wenn über Barrierefreiheit gesprochen wird, denken viele zuerst an bauliche Maßnahmen wie Rampen, breite Türen, Aufzüge oder barrierefreie Sanitäranlagen. Diese Aspekte sind ohne Frage wichtig. Doch Barrierefreiheit geht weit darüber hinaus. Sie umfasst alle Lebensbereiche und schließt auch die digitale Welt ein, die unser Leben und Arbeiten immer stärker prägt.

Digitale Barrierefreiheit ist längst kein Nischenthema mehr. Sie entscheidet darüber, ob Menschen mit Behinderungen Zugang zu Informationen, Dienstleistungen und Produkten haben oder ausgeschlossen werden.

Digitale Teilhabe ist unverzichtbar für eine inklusive Gesellschaft

In Deutschland leben rund 13 Millionen Menschen mit einer Beeinträchtigung. Etwa acht Millionen davon haben eine Schwerbehinderung. Dahinter stehen nicht nur einzelne Personen, sondern auch Familien, Freundeskreise und Arbeitskollegen. Wenn digitale Angebote nicht barrierefrei sind, betrifft das also einen großen Teil unserer Gesellschaft direkt oder indirekt.

Digitale Barrierefreiheit ist deshalb kein zusätzlicher Komfort, sondern eine Voraussetzung für selbstbestimmte Teilhabe.

Beispiele dafür sind:

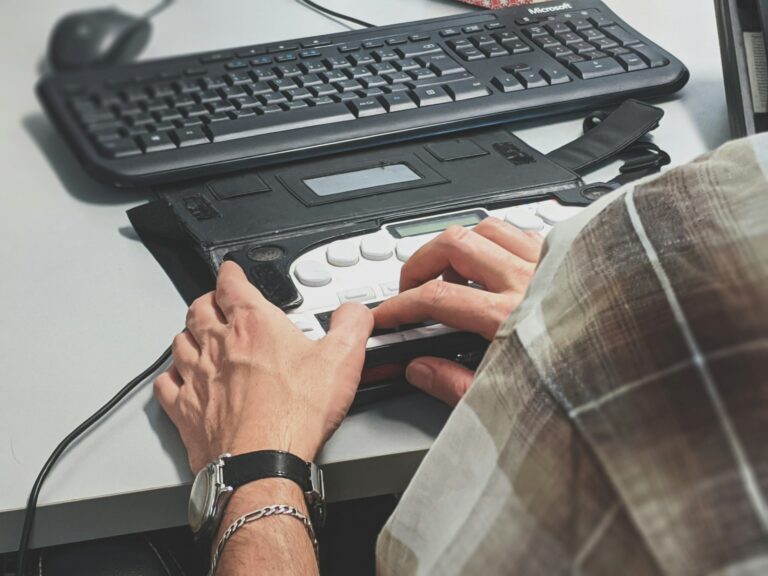

Menschen mit Sehbeeinträchtigung benötigen Webseiten, die mit Screenreadern kompatibel sind und klare Strukturen bieten.

Menschen mit Hörbeeinträchtigung brauchen Untertitel, Transkripte oder visuelle Alternativen.

Menschen mit motorischen Einschränkungen müssen Angebote mit Tastatur oder Sprachsteuerung bedienen können.

Menschen mit kognitiven Einschränkungen profitieren von einfacher Sprache und verständlichen Abläufen.

Wer digitale Barrierefreiheit von Anfang an mitplant, eröffnet vielen Menschen echte Teilhabe. Gleichzeitig wird die Nutzerfreundlichkeit für alle verbessert.

Digitale Barrierefreiheit muss mitgedacht werden

Digitale Barrierefreiheit ist mit der Planung eines Gebäudes vergleichbar. Wer erst nachträglich Rampen einbaut, hat mehr Aufwand und höhere Kosten. Außerdem erreicht man nie denselben Komfort wie bei einer barrierefreien Planung von Beginn an.

Für Webseiten, Apps, Online-Shops oder digitale Services gilt deshalb:

✅ Barrierefreiheit gehört in die Konzeption.

✅ Regelmäßige Tests mit Betroffenen helfen, Schwachstellen zu erkennen.

✅ Rechtliche Vorgaben müssen eingehalten werden.

Bauliche Barrierefreiheit bleibt wichtig, reicht aber nicht aus

Natürlich spielt auch der physische Zugang zu Gebäuden, Transportmitteln oder medizinischen Einrichtungen weiterhin eine entscheidende Rolle. Breite Türen, Aufzüge, Orientierungshilfen für blinde oder sehbehinderte Menschen und barrierefreie Sanitäranlagen sind Grundlagen und keine Extras. In einer Welt, in der immer mehr digital funktioniert, reicht bauliche Barrierefreiheit allein jedoch nicht mehr aus.

Rechtlicher Rahmen: Barrierefreiheit ist ein Recht

Barrierefreiheit ist kein freiwilliges Entgegenkommen, sondern ein Menschenrecht. Die UN‑Behindertenrechtskonvention betont den Anspruch auf gleichberechtigte Teilhabe. In Deutschland verpflichtet das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) öffentliche Stellen dazu, ihre digitalen Angebote so zu gestalten, dass sie für alle Menschen zugänglich sind. Die Barrierefreie Informationstechnik Verordnung (BITV 2.0) definiert die dafür notwendigen technischen Anforderungen.

Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG): ein Meilenstein für digitale Angebote

Ab dem 28. Juni 2025 gilt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz in Deutschland. Es setzt die europäische Richtlinie über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen in nationales Recht um. Das Gesetz erweitert die Barrierefreiheits‑Pflichten erstmals deutlich auf den privaten Sektor und verpflichtet zahlreiche Unternehmen, ihre digitalen Produkte und Services barrierefrei zu gestalten.

Diese Produkte und Dienstleistungen sind betroffen:

Computer, Laptops, Tablets und Smartphones

Geldautomaten sowie Ticket- und Check-in-Automaten

internetfähige Fernsehgeräte

E-Books und Lesegeräte

Messenger-Dienste

Apps und digitale Services im überregionalen Personenverkehr

Bank- und Online-Dienstleistungen

interaktive Terminals im Nahverkehr

Das bedeutet konkret für Unternehmen:

Websites, Apps und Online-Shops müssen so gestaltet sein, dass sie von allen Menschen genutzt werden können. Produktinformationen, Verträge und digitale Inhalte müssen barrierefrei zugänglich sein. Unternehmen müssen nachweisen können, dass sie die Anforderungen erfüllen. Wer dies nicht tut, muss mit Bußgeldern und einem erheblichen Imageverlust rechnen.

Übergangsregelungen:

Für bestimmte Geräte wie ältere Selbstbedienungsterminals gibt es Übergangsfristen. Sie dürfen bis zum Ende ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer weiter betrieben werden. Maximal sind dafür 15 Jahre vorgesehen. In der Praxis bedeutet das, dass einige Geräte erst 2040 ausgetauscht werden müssen. Für neue Produkte und Dienstleistungen gelten die Vorgaben jedoch ab 2025 ohne Aufschub.

Privatwirtschaft: noch viel Luft nach oben

Öffentliche Stellen sind bereits seit einigen Jahren zur digitalen Barrierefreiheit verpflichtet. In der Privatwirtschaft sieht das noch anders aus. Viele Webseiten von Unternehmen, Banken oder Dienstleistern sind für Menschen mit Einschränkungen noch immer schwer nutzbar. Das BFSG setzt hier einen wichtigen Impuls. Ab 2025 wird digitale Barrierefreiheit verbindlich und damit ein echter Wettbewerbsfaktor.

Unternehmen, die frühzeitig in barrierefreie Angebote investieren, profitieren doppelt. Sie erfüllen die gesetzlichen Anforderungen und erreichen zusätzlich eine größere Zielgruppe. Außerdem verbessern sie die Nutzerfreundlichkeit für alle.